気動車の発展と開発 高出力気動車の試作 第7話

Dec

25

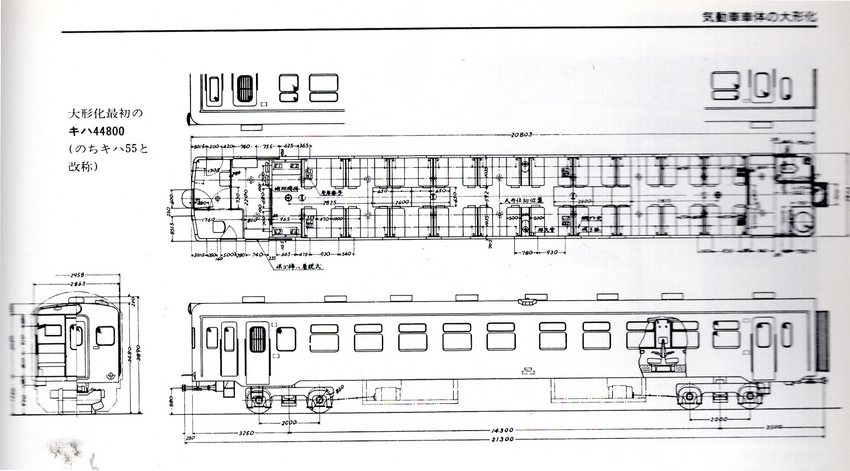

昭和31年、キハ55形気動車が試作されましたが、昭和34年には、DD13形機関車に使われているエンジン(500 PS)を横型にした上で出力を低下させ400 PSとした気動車が3両試作されました。

形式はキハ60とキロ60で、昭和35年1月29日に落成しています。

ちなみに、キハ60-1は東急車輛製造、2は帝國車輛工業で製造されています。

また、キロ60は新潟鉄工が製作に携わりました。

製造後、各種主権などが行われたようです。

鉄道技術研究所大井分室で60系ディゼル動車定置試験 2/8~2/19

東海道線 藤沢~茅ヶ崎間で60系ディゼル動車走行性の試験 2/21~2/22

外観は量産型のキハ55に準じた軽量車体ですが、外吊り引き戸を採用しており、浮き床構造を採用したほか、キロ60は騒音防止の観点から固定窓になっていました。

結論から言いますと、大排気量エンジンと直結2段変速機【DD51に見られる充排油方式】をスムーズかつ緻密に同調させることができず、乗り心地はかなり悪かったといわれています。

エンジンの振動や騒音が大きくて実用にならず、キロ60は、主権終了後の昭和37年には早くもエンジンをDMH17Hエンジンに換装し、1軸駆動となり、キハ60-101と改番されました。

キハ60の方は、試験終了後は予備車となり、房総地区各線で海水浴シーズンに付随車代用で使用された後、1965年(昭和40年)にDMH17H 1基搭載・1軸駆動に改造されたそうです。

ただ、エンジン以外で採用された技術はその後の車両のに反映されることになりました。

その一つが、ディスクブレーキで、キハ60で使用されたディスクブレーキはその後80系気動車で採用されました。

1台車2軸に出力が伝わる方式は、その後キハ65の開発の際に活かされることになりました。

そういった意味では、キハ60で開発された技術の一部は十分活かされたといえます。

弊ブログ、こちらも併せてご覧ください。

挫折した試作車・・・キハ60

http://blackcatk.exblog.jp/237662473/

にほんブログ村

にほんブログ村

にほんブログ村

********************************************************

取材・記事の執筆等、お問い合わせはお気軽に

blackcat.kat@gmail.comにメール

またはメッセージ、コメントにて

お待ちしております。

国鉄があった時代 JNR-era

********************************************************