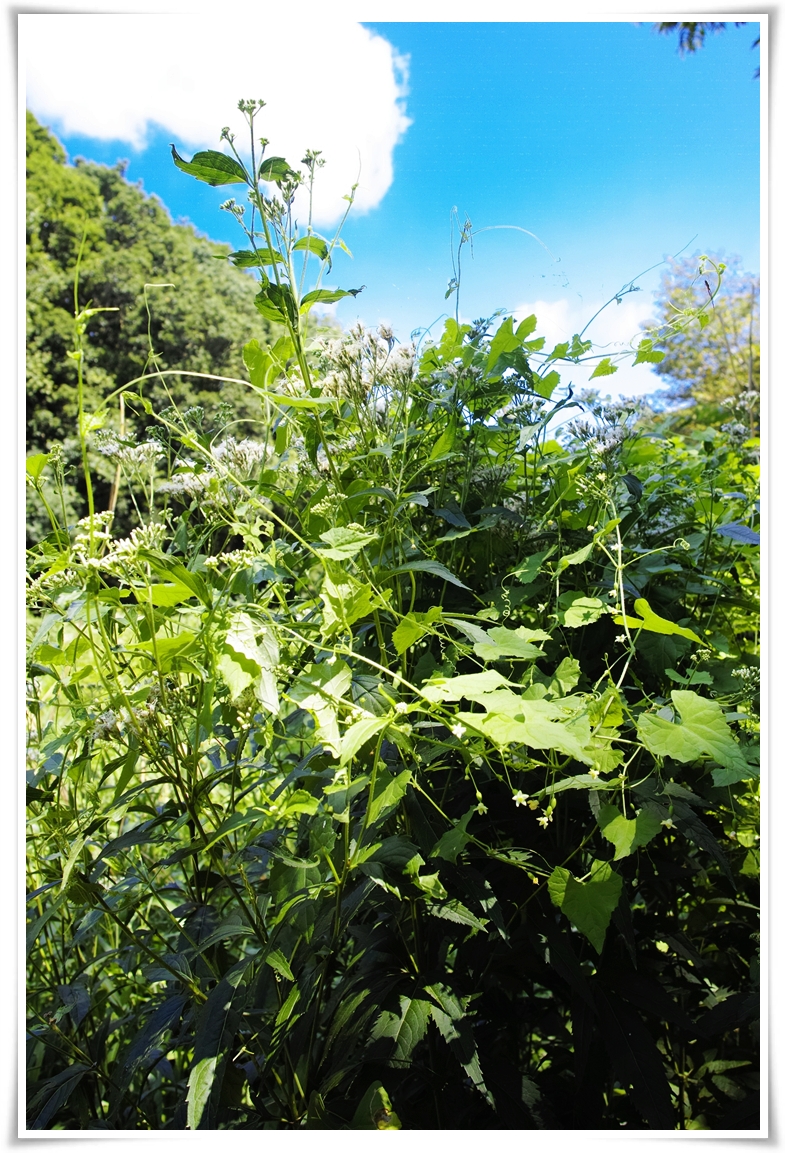

『植物観察』

オオバギボウシ(大葉偽宝珠)の実;

キジカクシ科は旧分類のユリ科から分割された。

柔らかい葉、茎等が食用でウルイと呼ばれ、独特の苦みと風味、ぬめりがある。

本州の太平洋岸に分布するものをオオバギボウシ Hosta montana、

本州の日本海側に分布するものをトウギボウシHosta sieboldiana との説がある。

他説では、同種としトウギボウシ Hosta sieboldiana を標準とする見解がある。

一般的には、オオバギボウシで表記されている。

ホソバアキノノゲシ(細葉秋の野芥子);

アキノノゲシ と比べ柳のように葉が細いことから名前がついた。

日当たりのよい荒れ地や草地などに生え、高さ2mくらいまで伸びるものもある。

葉は互生、葉が深裂せず、基部も茎を抱かない。

茎の上部の葉はほとんどが全縁で小さい。茎を切ると白い乳液がでる。

茎の上部に直径約2cm程の頭花を円錐状に多数つけ、頭花は、普通、淡黄色。

昼間開き、夕方にはしぼむ。総苞は長さ約1cm。

総苞片は、覆瓦状に重なりあい、縁は黒っぽい。

最近ではアキノノゲシに含め、分類しないのが普通である、と聞いた。

dote

dote  プラン

プラン