線状降水帯、新型コロナウイルス感染問題で自宅待機が続く。

機材の手入れ、写真整理でもしようと古い画像を観た。

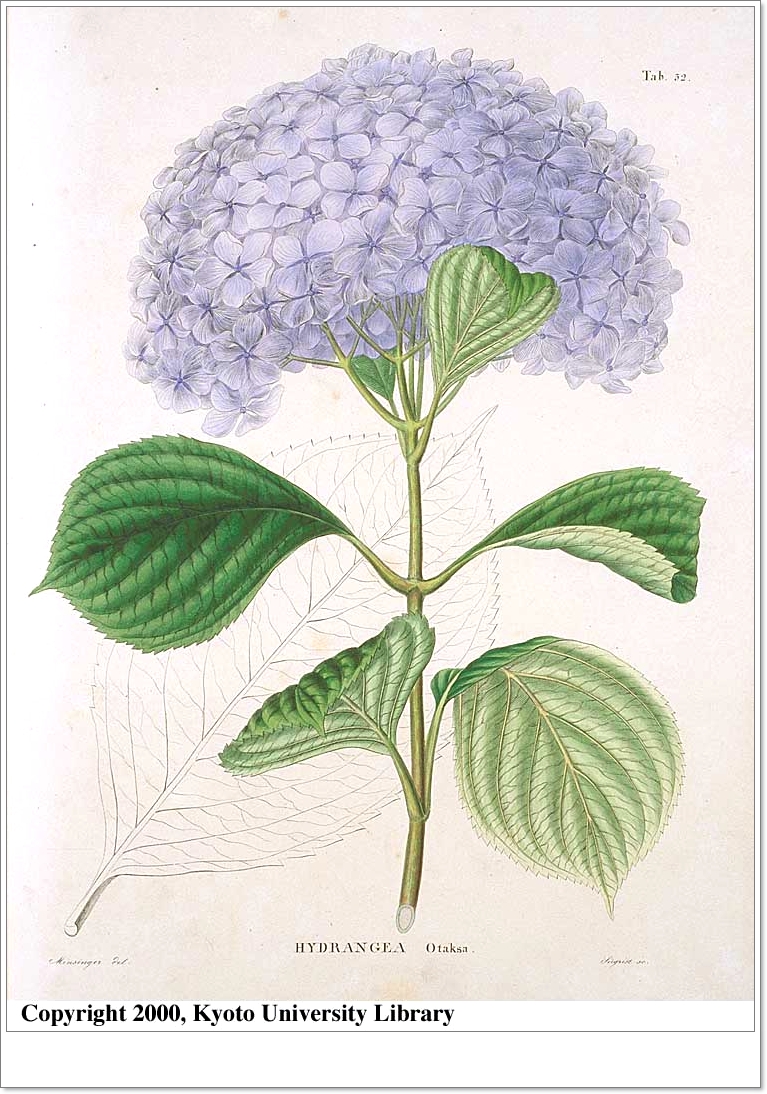

梅雨の頃に魅せる紫陽花だが、鎌倉の紫陽花を久しく拝していない。

花を愛でる前に人混みに阻まれる。それ故に伊豆半島に足が向くのだ。

ゆっくりと花と対峙できるから。神奈川の萼紫陽花自生地も人で一杯!!

部屋で以前の画像(花)を見ていて思い出したことがある。

* * *

昔、鎌倉安養院のご住職に日本で言う沙羅双樹の木は偽物、と教わった。

印度で伝わっている沙羅双樹(サラソウジュ)は、沙羅の木というのだと。

沙羅の木(沙羅双樹)フタバガキ科(Dipterocarpaceae)

学名:Shorea robustaという由。

沙羅の木は、仏教に言う「生命の木」、若返りや復活を意味する樹と伝わる。

インドの中北部からヒマラヤにかけて自生してる樹木。日本では自生していない由。

小さな花で香りはジャスミンやオレンジが合わさった様な甘い爽やかな香りを放つ。

寺院には、よく似合う樹木、と。印度の寺院、遺跡等の写真を見せて下さった。

老師は、カ-マス-トラや印度哲学を研鑽された方。

昔の写真を見ながら、数年前に仲間と語らったのを思い出した。

紫陽花寺と名を馳せている北鎌倉の明月院で見た夏椿(沙羅双樹!?!)。

沙羅双樹と堂々と書かれていた。せめて寺院では、原木との違いを記すべきだ。

日本で言ってる沙羅双樹は、夏椿である、と断り書きくらいは示して然るべき。

沙羅双樹(サラソウジュ)という名は、平家物語の冒頭に出てくる。

「祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり、沙羅双樹の花の色、盛者必衰の理」

意味深い静かな情景に浮かびあがる「花の色」という事なのだろうが。。。!

平家物語に出てくる沙羅双樹とは、沙羅の木(シャラノキ、サラノキ)」を指すが、

仏教に於ける三大聖木(無憂樹、菩提樹、沙羅の木)の一つとは違う。

沙羅の木が沙羅双樹と呼ばれる由来は、釈尊の入滅時の事象による(仔細略)。

沙羅の木(双樹)の故事は、諸説あるが、同時に日本での沙羅の木は迷走している。

夏椿が、沙羅の木(沙羅双樹)と称される様になった経緯ははっきりとしない。

日本で沙羅の木(Shorea robusta)の花を見れるのは一箇所しかないそうだ。

※【草津市立 水生植物公園みずの森】滋賀県草津市下物町1091番地 ※

釈迦が沙羅林の中で涅槃に入ったときに、東西南北の四方に、

それぞれ2本の沙羅の木があったとされている。

釈迦が涅槃に入るや、四方の双樹は、それぞれ一樹となり、林を覆い白くなって枯れた。

東西南北の双樹は、それぞれ常と無常、我と無我、楽と無楽、浄と不浄とに喩えられている。

そこから沙羅双樹と言う言葉になったとされる。

インドボダイジュとならび仏教では聖木とされている。(広辞苑より)

この沙羅の木は、本来フタバガキ科の樹で本種とは異なるが、

長い間本種が誤解されシャラノキと呼ばれていた。

本家の沙羅の木は、熱帯雨林の構成樹で、日本では温室の中でしか育たない。

「鎌倉市山ノ内2016/06/17(撮影)」