『季節_探訪・・時節感慨』

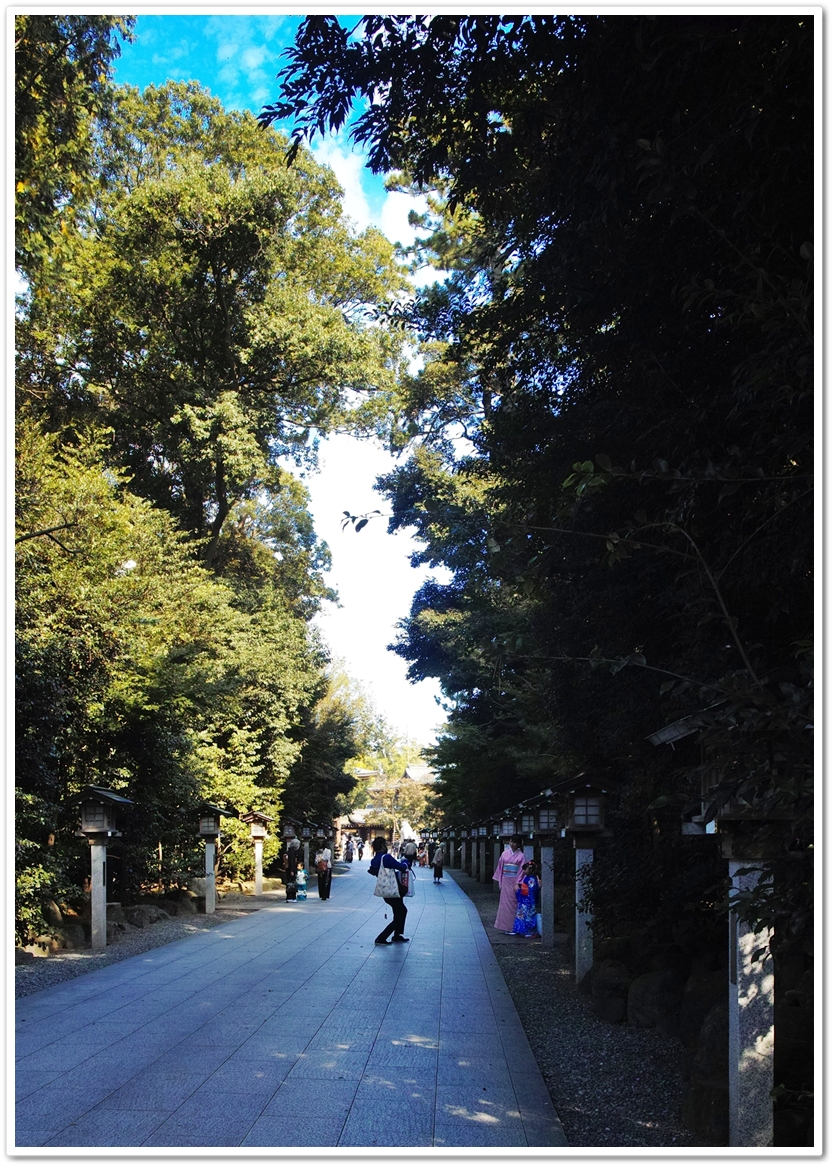

紅葉・黄葉の探索は、相模原公園で打ち止め。

例年のことだが、その理由は前回記した通り。

この相模原公園で最近知ったのが原種のシクラメン。

植栽されたものだろうが、なんとも可愛い花である。

このシクラメン、原種のCyclamen hederifoliumらしい。

塊茎(tuber)をもち、根は上と横から出て塊茎はかなり扁平。

ヘデリフォリウムの特徴、塊茎の大きさが幅24㎝に達する。

葉は、ハート形で先が尖る。hederifoliumの根は上と横から出る。

シクラメンhederifoliumは、最も普及しているシクラメン種だそうだ。

フランス南部からトルコ西部、地中海の島々の森林、岩場に自生。

ヘデリフォリウムはラテン語のヘデラ(アイビー)と葉に由来する。

葉は、通常は両側に2〜3個、ツタ(ヘデラ)の幼葉に似ている。

hederifoliumの葉柄と花の茎は外側に成長しつつ上に成長していく。

原種シクラメンの周囲は、ケヤキの高木が形よく生育している。

ドッグランもあったり子供が遊べる場所もあり落ち着いた雰囲気。

訪れると、ほっとする、心やすまる公園。

* * *

今年も後数時間でおわる。殺伐とした年だった。

きょうの昼間、東京の木場まででかけた。

年の瀬であっても何処か活気がなく寂しげに感じた。

来るベク新年では、良き社会に向かうよう祈り希する。

ブログるのみなさん、良い年をお迎えください。

本年は、お世話になりました。来年も宜しくお願いいたします。

プラン

プラン  dote

dote