汐吹埼の高台から相模灘を見ていて海底の神秘を思った。

近くに手石島があり其の後ろに初島が見える(画像上)。

其の後ろ側は、相模湾だ。

この相模湾から相模灘周辺は、世界的に貴重な深海生物の宝庫と言われる由。

そして、相模湾の一角にサンゴ礁の北限もある。

四季折々、其のサンゴ礁に潜ると、季節感を実感できる。

サンゴ礁に回遊してくる魚の種類で季節を思えるのだ。

今立っている汐吹埼の高台から連なる海岸線(画像下)。

川奈崎、其の向こうに城ヶ崎と続く海岸線。

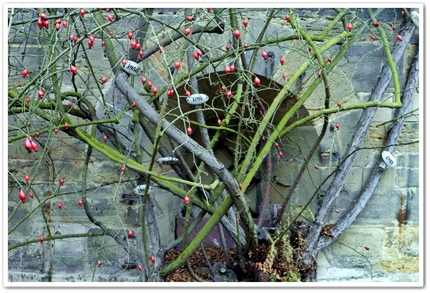

この海岸線は、野生種(自生)植物の絶好な觀察場所。

観光資源的に紹介されていない。

それ故、のびのびと優美に植物は迎えてくれる。

自生植物本来の姿が見れる。この上ない幸せな瞬間。

今回も癒やされた、夢中に觀察できる場を持てた。

11月12日誌「伊豆汐吹埼2014・11・09」

shiropoko

shiropoko