※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

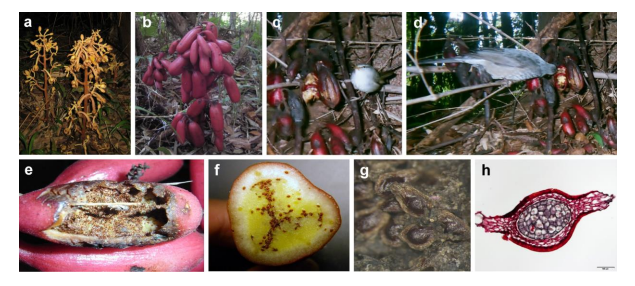

ヤマブドウやエビズルと同じくブドウ科のつる性植物。

木性の蔓植物。葉の縁には粗い鋸歯があり無毛(野葡萄は有毛)。

春~夏に集散花序の小さく緑黄色を帯びた花を咲かせる。液果は球形。

ハエ等の幼虫が寄生し虫えいを作る。それ故、色々な色を見せる。

海岸近くに自生している。

※ ※ ※ ※ ※

小春日和(balmy autumn weather, Indian summer, St. Martin's summer)

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典より

小春日和(こはるびより)

晩秋から初冬にかけて現れる穏やかな暖かい晴天。

小春とは旧暦 10月のことで,太陽歴では 11月から 12月上旬にあたる。

厳しい冬を前に現れる温和な天気を喜んだことばで,

アメリカや西欧にも冬を前にしたこの時期の穏やかな晴天をインディアン・サマー,

老婦人の夏などと呼ぶことばがある。

* * * * *

少し前の穏やかな天候の週末、レディースサラダ(大根の一種類)を探しに出かけた。

そこは、横須賀市と葉山町の境目の所。今年は、未だだった(遅い)。

仕方なくお気に入りの食堂に寄った。

若いご夫婦が、数種類のみを提供しているこだわり在る食堂。

大根に出会えなかったが、旨い・美味なる昼食で至福のひとときを貰った。

この食堂、最近人気で予約をしないと☓。1時間以上も待った。

其の待ち時間を三ツ石で、、、のんびりとした良い雰囲気、お気に入りである。

「横須賀市秋谷(三ツ石)2016/11/07」

dote

dote  プラン

プラン

No Latest Comments