※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

梅雨期の樹木、やまあいにひっそりと魅せてくれる花があった。

先日、出先で出会った光景、じっくりと対話を持てた。

咲くも無心 散るも無心 花は嘆かず 今を生きる

対峙した時、己の非力を痛感するも活力を授かる。

忘れかけた論理、三考を閃き気づかせてくれた、、、。

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

ネムノキ(合歓木)

日当たりのよい山野に生え、高さ10m以上にもなる落葉高木。

葉は2回羽状複葉で、たくさんの小葉からなる。

夜になると小葉を合わせて閉じ、葉が垂れ下がる。

葉柄の基部に蜜腺をもつ。枝先に多数の花をつけ、夕方に咲く。

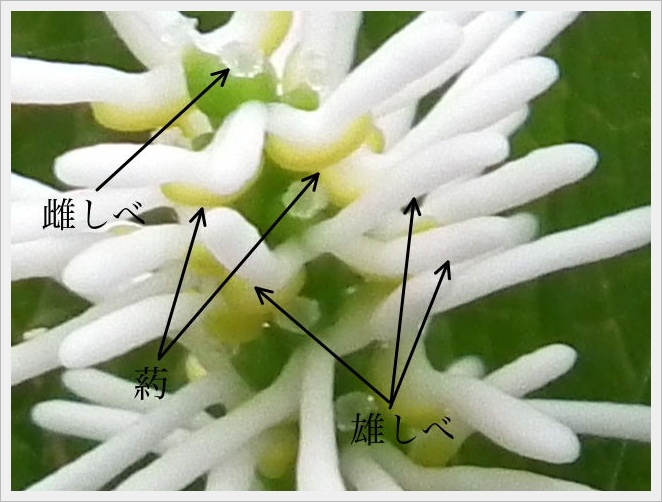

花弁は小さいが、雄しべが飛出して淡紅色になる。

扁平な豆果を付け、褐色に熟し裂ける。

名前の由来;夜になると葉が閉じるのでネムノキの名がついた。

漢名の合歓が転訛して別名のコウカ(合歓)となった。

花火のようなネムノキの花。

20~30本の赤い雄しべをつけた花が10~20個集まったもの。

雌しべはその一つの花に1本だけあり、色は白。

花からでは解らないが、実を見るとマメ科の仲間であることが納得できる。

夜に葉を閉じるが、葉をこすっても閉じる!!

近寄って観ると、何とも不思議な容姿だ。

『万葉集』にも登場する花、

昼は咲き 夜は恋ひ宿(ぬ)る 合歓木(ねぶ)の花 君のみ見めや わけさへに見よ

(紀郎女、ネムの花とチガヤの花を折り攀じて、大伴家持に贈って)

近代では;

合歓の葉に入りがたの日のひかりさしすきとほるこそ常なかりけれ

(1932,斎藤茂吉『石泉』)

うつせみのことわり絶えて合歓の花咲き散る山にわれ来(きた)りけり

(1943,齋藤茂吉『小園』)

「筑波山麓'16/06/28」

プラン

プラン

No Latest Comments