海岸に打ち寄せる波(Wikimedia Commonsより借用)

海岸に打ち寄せる波(Wikimedia Commonsより借用)

地球表面の約70%は海であり平均的な深さは3700メートルもあって、水は地球ではごくありふれた物質である。私たち人間の体も約60兆個の細胞でできているが、分子レベルで見れば細胞の約70%は水である。しかし水はとても特異な物質でもある。

一般的に固体が融解する温度と液体が蒸発する温度は物質の分子量が大きいほど高くなるが、分子量18の水は固体から液体に変る融点が他の分子に比較して格段に高い。常圧での融点は分子量16のメタンが-182.5℃、分子量17のアンモニアが-77.7℃、分子量32のメタノールが-97℃であるのに対し水は0℃である。また液体から気体に変る沸点はメタンが-161.6℃、アンモニアが-33.3℃、メタノールが64.7℃であるのに対し水は100℃である。

水分子は1つの酸素原子に2つの水素原子が結合しているが、水素原子はお互いが約104度の角度で酸素原子と結合しているため、水分子には電気的にプラスの部分とマイナスの部分があり、これは極性と呼ばれる。そして水分子のプラスの部分が隣の水分子のマイナス部分と電気的に引きつけあうが、これは水素結合と呼ばれ、水が色々な特異な性質を示す原因となっている。固体の水、すなわち氷ではひとつの水分子は4つの水分子と水素結合して正四面体を形成しているため、この水素結合をある程度までゆるめないと液体の水に融解しない。また液体の水の状態では水分子は周辺の水分子と水素結合・分離を繰り返しており、他の分子よりかなり高い温度にならないと水素結合を振りきって水面から蒸発出来ない。水の蒸発熱が他の物質より大きいのも隣接する水分子との水素結合を絶つ必要があるからだ。また固体の水では正四面体構造の中に空間があるため液体の水より密度が低く、その結果氷は水に浮き、また氷が融けると体積が膨張するような異常な性質を発揮する。

4℃以下の温度では、水の分子は温度が下がると正四面体が増えて0℃ですべてが正四面体構造となる。0℃の氷の密度は0.918 g/cu. cmであるのに対し、水の密度は0.999 g/cu. cmであるが、密度は温度とともに増大し、4℃で最大の1.000 g/cu. cmとなる。更に温度が上昇すると水の体積が膨張し密度は温度とともに減少していく。冬季に淡水湖が凍結する際冷気に接している湖面は凍結するが、4℃の水は密度が大きいので冷却の過程で湖底に沈下し、湖底に近付くほど水温が高く、氷結した湖面と湖底の間の水温は0℃から4℃の間となって、魚は凍って死ぬことがない。この現象は逆列成層と呼ばれる。余談だが表面が凍結した湖では酸素が湖面から供給されないため酸素濃度が低下するが、このような湖に生息する魚は酸素を使わずに糖をエネルギーに変換する特殊な酵素を持っていることが最近の研究で明らかになった。

最近トラピスト1やプロキシマ・ケンタウリの惑星など太陽系外惑星が多く発見され、それらの中で色々な条件が液体の水の存在を可能にする領域をハビタブルゾーンと呼び、科学者たちは生命がいるかもしれないと期待している。液体の水があるとなぜ生命が存在しうるのだろうか。それは液体の水が溶解するとイオンになる電解質と呼ばれる分子や、極性のあるアンモニアやエタノールなど、色々な物質をよく溶かすからだ。地球上の生命はそのエネルギー源や酸素などを体内に取り込むと体内を循環する水に溶解して運搬し、水溶液の中で起きる化学反応によってエネルギーに変換し、生成した老廃物を水とともに排出することによって生存する。すなわち水は生命活動に必要な物質を輸送する媒体として重要な役割を果たしているのだ。土星の衛星タイタンには地表に液体のメタンによる湖があることがわかっているが、メタンには水素結合がないために液体の水のような媒体としての機能はない。

水に溶けない物質として油脂がある。常温で液体のものを油、固体のものを脂と呼ぶが、水と油を混ぜても分離する。両者を激しく震とうすると水または油が微粒子化しもう一方の液体中に浮いている状態となるがこれを乳化と言う。身近な例ではサラダドレッシングは酢と油が乳化したものだ。乳化は油が水に溶解したのではないため、放置すると再び水と油は分離する。

界面活性剤と呼ばれる物質は分子の一端に水と結合しやすい親水基を、他端に油との親和性の強い疎水基を持っている。親水基は電離してイオンとなるものや、水素結合で水和するヒドロキシル基(-OH)、アミノ基(-NH2)、カルボキシル基(-COOH)などがある。疎水基は鎖状の炭化水素であるアルキル基や環状のベンゼン環などがその例である。水と油に界面活性剤を加えると、疎水基が油滴を取り囲み、反対側の親水基が外側に並んで水分子と結合することにより水と油が均一に乳化し、放置しても水と油が分離しない。牛乳は含まれているたんぱく質が界面活性剤として働き、脂肪分が水に乳化している状態である。せっけん、中性洗剤などは身近な界面活性剤であり、これらは体や衣類に付着した油脂を疎水基が取り囲んで微小な粒子として水に分散させることにより、汚れを落とすことが出来る。

![人間の眼球(Wikimedia...]() 人間の眼球(Wikimedia Commonsより借用)

人間の眼球(Wikimedia Commonsより借用)

先週、くまごろうは左目の白内障手術を受けた。昨年末に目の定期検査を行った際、白内障が進行しているので手術を検討した方がよい、とのことであった。1月に免許証の更新を行った際は視力に問題はなかったが、5月頃から元々コンタクトレンズで補正しても視力の弱かった左目がかすみ、違和感が顕在化してきた。

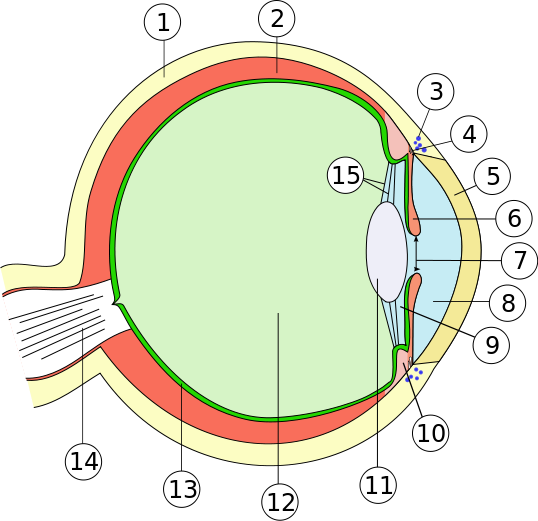

くまごろうは1999年に左目に網膜剥離を発症し、強膜内陥術(scleral buckling)と呼ばれる手術を受けた。網膜剥離は上の図の⑬網膜に亀裂が発生し⑫硝子体から液体が②脈絡膜との間に漏れ出すことにより網膜が脈絡膜からはがれる症状だが、強膜内陥術では眼球の外側から針を刺して網膜と脈絡膜の間の液体を排出し、①強膜の外側にシリコンなどを巻くか縫い付けて強膜を内側にへこませて網膜を脈絡膜に再び接着させる術式である。手術後左目の視力は以前より低下し、また画像がゆがんで見えるようになったが、時間の経過とともに右目中心の生活に慣れてきた。

白内障は⑪の水晶体が加齢により濁ってくる病気で、手術は水晶体を超音波で破砕・吸引して取除き、その部分に直径6ミリほどの人工レンズを挿入するものである。手術は瞳を拡張させる点眼薬が効くまで30分ほど待った後、部分麻酔を行って20分程度で完了し、術中・術後とも痛みは全くない。手術の2週間ほど前に行った術前検査は数種類の検査機器を使用して2時間ほどかかり、この方が手術よりも手間がかかる。この際にくまごろうは挿入するレンズとして遠方を見るレンズを選び、手許を見るために老眼鏡が必要なことに同意した。手術の翌日に術後検診を受けたが、視界は少しぼやけているものの視力は裸眼の右目と同じ位に回復しているように感じられた。

現在は右目をコンタクトレンズで補正しているが左目は裸眼のままで、いわば片目での生活をしているが、日常生活に支障はない。術後1週間禁じられていたゴルフも今まで通りプレイ出来る。8月半ばに左目の視力検査を行い、コンタクトレンズを調達することになるが、視力が向上してパットが良くなることを期待している。

![宇宙から見た地球(Wikime...]() 宇宙から見た地球(Wikimedia Commonsより借用)

宇宙から見た地球(Wikimedia Commonsより借用)

以前くまごろうのサイエンス教室で取上げたが、恒星ケプラー452の惑星ケプラー452b、恒星プロキシマ・ケンタウリの惑星で地球のいとこと呼ばれるプロキシマb、恒星トラピスト1の惑星e、f、gなど、恒星の光度や恒星からの距離などの条件により、液体の水が存在しうる環境にある惑星が次々に発見されている。液体の水が存在する可能性のある惑星はハビタブルプラネットと呼ばれ、このようなニュースが伝えられるたびに地球以外での生命の存在が期待されるが、細菌のような原始的な生命が存在する可能性はあるかもしれないが、多細胞生物が存在する可能性はあまり高くない。

太陽のような恒星は核融合により水素、ヘリウム、炭素、酸素などから原子番号26の鉄の原子核まで生成するが、質量の大きい恒星がその寿命を終えて超新星爆発する時にはもっと重い他の元素が生成し、またこれらの元素が宇宙空間にばらまかれる過程で水蒸気、メタン、二酸化炭素などの分子が生成した、と考えられている。宇宙で一番多い物質は水素でその次に多いヘリウムとあわせると約99%を占め、次に多いのが酸素なので水素と酸素から出来た水の分子は宇宙ではありふれた物質と言える。

水は酸素原子に2つの水素原子が結合しているが、水素原子はお互いが約104度の角度で酸素原子と結合しているため、水分子には電気的にプラスの部分とマイナスの部分があって、プラスの部分が隣の水分子のマイナス部分と電気的に引きつけあう。これは水素結合と呼ばれ、液体の水がいろいろなものをよく溶かす要因となっている。この特殊な性質が生命活動に必要な分子などを運搬する媒体として重要な役割を果すのだ。土星の衛星タイタンにはメタンの湖があることがわかっているが、メタンには水素結合がないために液体の水のような媒体としての機能はなく、また地球上の生物の細胞膜をつくることが出来ない。

太陽系は約46億年前に超新星爆発によって生まれた水素やヘリウムなどの星間ガス、水、二酸化炭素などの分子雲、宇宙のちり(星間塵)などが集まって太陽と太陽系の惑星が生まれたというのが現在の通説である。初めに大きさが1~10Kmの微惑星が生まれ、それらが互いに衝突してできたより大きな原始惑星が更に衝突して生まれた地球は、誕生直後は原始惑星の衝突エネルギーで地表が高温になり、表面は融けたマグマで覆われたマグマオーシャンの状態であったが、衝突がおさまってくると地表の温度が低下して固まり、薄い地殻が形成された。地殻形成後地下のマグマが噴出する火山活動が活発になり、二酸化炭素、水蒸気、メタン、アンモニアなどが放出され高温の大気を形成した。地殻の温度が更に下がると大気温度も低下して水蒸気は凝縮して雨となって地球表面に降り注ぎ、約40億年前に地表の約70%をおおう海が誕生したが、この時代の雨は二酸化炭素、塩素、二酸化硫黄などを溶解した酸性雨のため、初期の海は酸性だったと考えられている。陸地に降った雨は岩石に含まれるカルシウム、ナトリウム、マグネシウムなどの金属を溶かして海に流れ、海水を徐々に中和するとともに海水に溶けていた二酸化炭素を炭酸カルシウムとして海底に固定し、これが堆積して岩石となった。

原始惑星の衝突がおさまった地球の気温は太陽光(恒星放射)によって保たれるが、地表や雲などによる反射や散乱を除いた地球が受取る正味の熱量を惑星放射と呼び、現在の地球では太陽放射の約70%である。二酸化炭素は温室効果ガスとして話題になっているが、水蒸気やメタンは二酸化炭素よりも温室効果が高く、これらを多く含んだ当時の地球大気は地球を温暖に保っていた。約27億年前、中和された海の浅瀬に単細胞のシアノバクテリアが生まれ、二酸化炭素と水を使って光合成を行うことによって炭水化物を合成するとともに、副産物である酸素が地球大気に供給されることとなった。光合成による二酸化炭素の消費と酸素によるメタンの分解により、大気の温室効果は徐々に低下していった。

地球では海の誕生からシアノバクテリアが生まれるまでに13億年かかっているが、このことからもわかるように惑星に生命が誕生するためには長期間にわたり地表に液体の水が存在することが必要である。そのためには惑星の大気が散逸しないことが重要になってくる。大気が散逸すると海水が蒸発して惑星から水が失われ、また大気の温室効果ガスがなくなると地表は冷えて凍結するからだ。大気温度が高いと気体分子の運動エネルギーが高くなり、惑星の重力をふりきって宇宙に散逸しやすくなる。また惑星が小さいほど重力が弱いので大気が散逸しやすく、大気温度によるが火星より小さい惑星では大気を保持し続けることは難しく、大気が散逸して水も水蒸気となって失われる。NASAの探査機キュリオシティが調査を進めている火星では、過去に表面に液体の水が存在した痕跡は見つかっているが、現在は液体の水はないようだ。

惑星の大気温度が高くなる原因のひとつが温室効果ガスである二酸化炭素の増加である。地球では炭素循環と呼ばれるシステムが大気中の二酸化炭素量が過大にならないことに貢献している。炭素循環とは火山活動による地球内部のマグマからの二酸化炭素放出、二酸化炭素が雨に溶けることによる炭酸の生成、地上に降った酸性雨が鉱物を溶解することによる化学風化、雨に含まれた炭酸が地表や地下の岩石を溶かすことによるカルシウムイオンの海への供給、炭酸とカルシウムイオンによって生成した炭酸カルシウムの海底への堆積、海底の炭酸カルシウムのプレート移動に伴う地下のマグマへの供給、というサイクルである。もしも大気中の二酸化炭素が増加すれば温室効果により大気温度が上昇し、その結果海水が蒸発して降雨量が増え化学風化が活発化して二酸化炭素が消費され、温室効果が低下して大気温度が下がるという、一種の大気温度自動調節の役割を担っている。炭素循環で重要な役割を担うのがプレートの移動であるが、太陽系でプレートが移動する惑星は地球だけだと言われている。

惑星の中心にある恒星からの恒星放射が増大すると大気温度が高くなり、やがて大気が散逸してしまう。恒星放射は恒星の誕生直後は小さいが徐々に大きくなる傾向にあり、太陽も10億年後には太陽放射が大きくなりすぎて地球が液体の水を保持できなくなるという研究もある。逆に二酸化炭素が減少しすぎて温室効果が下がり全球凍結に至ることがある。近年、地球が過去に全球凍結した、というスノーボールアース仮説が有力視されているが、この仮説では地球は約23億年前、約7億年前、約6億年前の3回、全球凍結したという。地球の全球凍結の原因については未知のことも多いが二酸化炭素が炭酸カルシウムとして海底に固定され、大気中の二酸化炭素量が減少したこと、シアノバクテリアによる光合成に二酸化炭素が消費されたこと、光合成によって生じた酸素が大気中のメタンを分解したこと、などにより温室効果ガスが激減して地表温度が下がり、極域から水が凍結した、という説が有力だ。地球の一部が凍結すると太陽光の反射が増え、惑星放射は急速に減少して一層凍結が促進されて全球凍結に至ったと考えられる。シミュレーションによれば全球凍結の地球では赤道でも零下40℃で、海水は深さ1000mまで凍結していた。このような過酷な条件でも一部のシアノバクテリアなどは生存出来るところを見つけて生き延び、また全球凍結の状態でも地球では火山活動は続いており、少しづつ二酸化炭素が大気中に蓄積することにより温暖化が進み、ゆっくりと氷が融けていったと考えられている。

全球凍結から脱した地球ではシアノバクテリアが急激に繁殖して光合成を行い、大気中の酸素濃度が急速に上昇した結果、約19億年前に酸素を使って有機物をエネルギーに変える真核生物が生まれたという説がある。約7億年前と6億年前の全球凍結後、大気中の酸素濃度は再び上昇し現在とほぼ同じ21%程度になった。酸素濃度が高くなったことにより生命はエネルギーを効率的に得ることが可能になって生物の進化がおこり、多細胞生物のようなより高等な生命が生まれた。もしも数回の全球凍結が起こらなかったら、地球には哺乳類のような高等動物が生まれなかったかもしれない。

地球は単に地表に液体の水が存在するというだけではなく、大気を保持できるだけの重力があること、地殻が移動することによる炭素循環があること、シアノバクテリアの繁殖により酸素が大気に供給されたこと、真核生物が生まれ進化する環境が存在したことなどにより現在のような進化した高等動物が生存している。更には高等生物の構成元素である水素 酸素 炭素 窒素 カルシウム 硫黄 ナトリウム カリウム 塩素などは海水中に存在するがリンはあまりない。DNAの重要な構成元素であるリンの供給源は大陸の岩石であり、地球がすべて海におおわれることなく大陸が存在したことも高等生物の誕生には重要である。

太陽系には多くの彗星が飛来するが、質量が地球の300倍もある木星の存在により地球は彗星の衝突から守られている。また地球の自転軸の傾斜は月や太陽からの潮汐力により約23.5度に保たれており、気候の変動を和らげている。更に地球内部の鉄やニッケルの流動する金属により磁場が発生し、その結果地球の周りの磁場が高等生物に有害な太陽風や宇宙線を防ぐ役目を担っている。仮に太陽の質量がもっと大きければ現在の地球の公転軌道では暑くなりすぎて水が液体として存在しにくくなる。逆に太陽の質量が小さいと液体の水が存在しうる公転軌道は小さくなり、生物が生きるためには地球は太陽の近くを公転しなければならないが、太陽からの紫外線が強くなって生物に有害となる。またこの場合太陽からの強い潮汐力を受け自転が公転と同期しやすくなり、地球のひとつの面が常に太陽に向くことになって生物には厳しい環境になると思われる。

このように考えてくると太陽系の中の地球は哺乳類のような高等生物が存在するのに必要な条件がすべて整っている。これは宇宙の中の偶然の積み重ねのように思われ、次々とハビタブルゾーンに惑星が発見されても高等生物が存在する可能性は限りなく少ないのだろう。でも宇宙のどこかには地球と同じような偶然の積み重ねで高等生物が存在するかもしれないと思うと、この宇宙は限りなくロマンチックに感じられるのはくまごろうだけだろうか。

今年のシアトルの天候は不順で2月に続き3月も気温が低く、雨量も記録的だったとのこと、ゴルファー泣かせの年明けとなった。例年3月初めには咲きそろうホームコースの9番ホール沿いのチェリーが先週末にようやく咲いた。

わがやのそめいよしのも遅い開花だったが今日満開となった。天候不順のせいで今年はチェリーもそめいよしのも一斉の開花だ。去年は3月15日に満開となったので2週間半も遅い。もっとも2009年は4月11日の満開だったからそれよりは早い。

今週は比較的穏やかとの予報なので、ゆっくりとさくらを楽しむことが出来るだろう。

今年もMercer Island 10 Km Runに参加した。添付図の下に山脈のように示されているのがコースの高低差で、2つの大きなピークといくつもの小さなピークがあって平坦な所はほとんどなく、ランナーにはきつい設定となっている。去年の記録ではElevation Gain(累積高低差、スタートからゴールまですべての登りで獲得した標高差)は134mあり、これはビルの44階まで駆け上がったことに相当するので、かなりきついコースであることが想像出来るであろう。このコースに較べれば隅田川沿いのコースや皇居周回コースはこんな高低差がないのでずっと楽だ。

今年のシアトルは天候不順で雨が多く、おまけに寒さもきつかった。そのため例年正月からこのレースまでに20回以上トレーニングで走っているのに、今年はまだ17回でトレーニング不足の感がする。

今朝は久しぶりの晴天になったがとても寒く、スタート前は震えていた。昨年と違い膝に痛みはなく、一度も歩くことなく10 Kmを完走した。タイムは1時間5分45秒と昨年をやや上回った。くまごろうのエージグループでは1着。

![トラピスト1システムと太陽系の...]() トラピスト1システムと太陽系の比較(NASAのウェブサイトより借用)

トラピスト1システムと太陽系の比較(NASAのウェブサイトより借用)

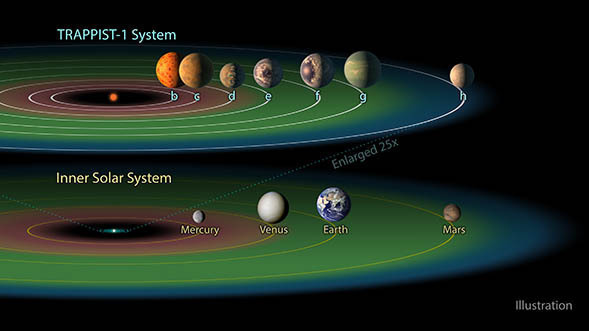

トラピスト1の惑星軌道は拡大して表示されていて、実際はhの軌道が水星とほぼ同じ

2015年7月25日のブログに地球によく似た惑星ケプラー452bが発見されたことを書いた。この惑星ははくちょう座の方向約1400光年離れた所にあり、半径は地球の約1.6倍、組成はまだわかっていないが岩石惑星の可能性が高く、地球にとっての太陽にあたるケプラー452のまわりを385日かけて公転している。この発見では太陽と似た恒星であるケプラー452からの距離が液体の水が惑星表面に存在しうるハビタブルゾーンであることが明らかになり、生命の存在が期待されている。

また2016年9月2日のブログにはイギリスのクイーン・メアリー大学などからなる国際チームPale Red Dotが、太陽系から4.2光年しか離れていない最も近い距離にある恒星プロキシマ・ケンタウリに生命が存在出来る可能性のある惑星プロキシマbが存在することを発表したことを書いた。観測データによりプロキシマbの質量は地球の1.3倍、公転周期は11.2日で、表面に液体の水が存在出来る領域にあることが明らかになった。

2017年2月23日、今度はヨーロッパとアメリカを中心とする研究者が、チリにあるヨーロッパ南天天文台やモロッコ、南アフリカなどのいくつかの望遠鏡と、NASAが2003年に打上げたSpitzer赤外線宇宙望遠鏡を使用して、地球から39光年離れたみずがめ座の方向にあるトラピスト1に7つの惑星を確認したことを発表した。この研究グループは2016年5月にトラピスト1の3つの惑星を発見していたが、Spitzer宇宙望遠鏡で詳細に観測の結果、他の惑星の存在も確認した。

トラピスト1は質量が太陽の8%程度、明るさは1000分の1程度の赤色矮星と呼ばれる小さな恒星で、表面温度は2560度と太陽の5780度に比較して低いが、太陽系でいえば水星軌道の距離に7つの惑星が詰め込まれていて、公転周期は数日から十数日と極めて短い。7つの惑星は地球と同じ岩石惑星で、大きさは地球の0.75倍から1.13倍である。更に惑星e、f、gは液体の水が惑星表面に存在しうるハビタブルゾーンにあり、他の惑星もそれらの大気によっては生命が存在する可能性がある。太陽系外惑星はこれまでにも3500個以上見つかっているが、赤色矮星は宇宙にもっともたくさん存在している恒星であり、今回のトラピスト1惑星系の発見により地球型惑星が宇宙にたくさん存在する可能性を示唆している。トラピスト1惑星系は太陽系からの距離がプロキシマbよりは遠いが他の太陽系外惑星より近いため、今後これらの惑星の大気などを調べることで生命が存在するか、過去に存在した痕跡を検出出来る可能性がある。

惑星が液体の水を保持し続けるためには大気を保持し続けなければならない。大気中の分子は温度が高いと激しく運動し、惑星の重力をふりきって宇宙空間に散逸する。そのため惑星が水を保持し続けるためにはその重力がある程度以上でなければならない。数億年の単位で大気を保持するためには火星よりも大きい必要がある、と言われている。この点でトラピスト1の惑星は地球の10分の1程度しかない火星よりずっと大きく、水を保持し続ける条件を満たしている。

ハビタブルゾーンにある惑星に生命が存在するためには液体の水があることが第一条件だが、それだけでは十分ではない。地球上の生物を構成する元素としては水素、酸素、炭素、窒素、カルシウム、硫黄、ナトリウム、カリウム、塩素、リンなどがあるが、これらの元素は地球のもととなった微惑星を構成する岩石に含まれている。地球では約40億年前に火山の噴火とそれに伴う雨により海がつくられたが、原始の海は酸性で陸地に降った雨がナトリウム、カルシウム、マグネシウムなどを溶かして海を中和していったと考えられている。この過程で生物構成元素のほとんどは海に存在することとなったが、リンは花崗岩に多く含まれるものの海洋地殻を形成する玄武岩にはあまり含まれていない。そのため原始の海にはリンはほとんど存在していなかったようだ。DNA、RNAや生命活動に必須なアデノシン・三リン酸(ATP)などに不可欠な元素であるリンは地球では陸地に降った雨に溶けて海に供給されたが、すべてが水でおおわれている惑星ではリンの供給が容易ではなく、地球型生命の存在は厳しいと思われる。

大気中の酸素は高等生物が有機物からエネルギーを効率的に得るためには必須だが、原始生物にとっては必ずしも必要条件ではない。地球で初めて光合成を行い酸素を生み出したのは単細胞のシアノバクテリアだがその後の進化により植物が光合成を行って大気中の酸素が増加し、約6億年前にほぼ現在の酸素濃度に達したと考えられている。光合成がそれほど盛んでなかった原生代初期(約25億年)以前の地球では生物は酸素を必要としない嫌気性生物がすべてだった。だから太陽系外惑星に生命が存在するのに酸素は必要条件ではない。

![C62]() C62

C62

![右からC11、C62、Sant...]() 右からC11、C62、Santa Fe、Union Pacific

右からC11、C62、Santa Fe、Union Pacific

2010年9月29日のブログにくまごろうの模型遍歴を投稿したが、わが模型人生は小学生の頃の鉄道模型が原点である。子供時代には鉄道模型はお金がかかりすぎ大したことも出来なかったが、社会人になって経済的自由度が増すと高嶺の花だった機関車も手に入れられるようになった。写真の蒸気機関車は1970年頃に多分神田須田町にあったカワイモデルで購入したC62だ。HOゲージと呼ばれ軌間が16.5ミリで日本の在来型鉄道の場合縮尺が80分の1で、直流で運転する。ちなみにこの蒸気機関車はうしろの炭水車部分を含め、全長は270ミリある。

くまごろうは1973年7月まで2年間カリフォルニアのバークレイに住んでいたが、家の近くに金物屋兼模型屋があり、展示されていた機関車や車両を眺めて楽しんでいた。そこで手にした鉄道模型雑誌には同じレイアウトに2列車同時運転が可能になるゾーンコントロール方式など、当時としては斬新なアイディアがたくさん掲載されており、それに必要な部品とともに、少し無理してSanta Feのディーゼル機関車やUnion Pacificの蒸気機関車を購入した。しかし帰国後の日本の住宅事情はこれらを運行するレイアウトの設置を許さず、宝の持ち腐れ状態となってしまった。その後模型の関心はラジコンのバギーやヘリコプターに移り、これらの車両は箱入り状態が続いた。

再びアメリカに引っ越した時にこれらの模型も荷物に入れたが梱包が悪くC62は一部が破損した。その後も随分長いこと箱の中にしまってあったが、最近ふとしたきっかけで引っぱりだして修理した。塗装などもう少し補修しなければならないところはあるが、堂々としていて見栄えが良い。これらの車両を再び運転する予定はないが、機会があれば是非走らせてみたい。

昨日はSuper Sunday、松山英樹がプレイオフ4ホール目でバーディーを決めてPGAで優勝したのを確認してからわがやではSuper Bowl Partyが始まった。宴もたけなわの午後5時過ぎに外を見ると少し雪が積っている。確かに天気予報では雪が降るかもしれないとのことだったが、まさか本当に降るとは。

今朝起きると外は銀世界、15センチ位積っている。記憶が正しければ2014年2月以来の積雪だ。朝食をとっていると大きな音がして、デッキにかなり大きな木の枝が落ちてきた。今は雪がやんでいるが気温は2℃程度、予報では今夜また雪が降るとか。停電にならないことを祈っている。

![Osprey V-22 (US...]() Osprey V-22 (US Navyより借用)

Osprey V-22 (US Navyより借用)

![Vertol CH-46 Se...]() Vertol CH-46 Sea Knight (Wikimedia Commonsより借用)

Vertol CH-46 Sea Knight (Wikimedia Commonsより借用)

最近沖縄でアメリカ海兵隊の輸送機オスプレイが空中給油訓練中の事故で機体の一部を破損し、浅瀬に不時着大破した事故が地元で政治問題となっている。くまごろうは2013年3月8日のブログルにオスプレイについて投稿したが、改めてオスプレイについて考察する。

オスプレイV-22は50年以上前の1964年から運用されているアメリカのバートルCH-46中型輸送ヘリコプターの後継機として開発され、2005年から運用されている。オスプレイは推進器であるプロペラを離着陸時の上向きから巡航時の前向きに変更するティルトローター方式という高度な技術を採用しているため、1989年の初飛行以来、運用開始までに4回の重大事故を起こしているが、原因究明の上改良が加えられ、2005年末に運用が開始された。その後も何回か事故が発生しているが、その都度原因が究明され対策が施されている。少し古いデータではあるが防衛省発表の2003年10月より2012年4月までのデータによれば、オスプレイの事故率は103,520時間の飛行に対し2件で100,000時間あたり1.93であり、1960年代から配備されている輸送用ヘリコプターCH-46の事故率1.11には劣るものの、アメリカ海兵隊所属の全航空機の事故率2.45より低い。オスプレイによる死亡事故は運用開始前の1992年の事故で7名、2000年アリゾナでの事故で19名、2000年ノースカロライナでの事故で4名の30名に達したが、運用後は2010年アフガニスタンでの事故で4名、2012年モロッコでの事故で2名、2015年ハワイでの事故で2名の8名にとどまっている。

運用後のオスプレイ事故で指摘された問題点のひとつはホバリング時の地上の粉塵巻上げによる視界不良とエンジンへの粉塵侵入であるが、これらは従来のヘリコプターでも発生する垂直離着陸航空機の宿命でもある。この問題についてパイロットの証言では引退するバートルCH-46と比較してオスプレイの方がオートパイロット機能などにより着陸は容易とのことであり、またオスプレイのエンジンは粉塵防護のためのエアフィルターが強化され、問題が発生しにくくなっている。また運用上はハワイでの事故後、砂地離着陸時のホバリングをそれまでの60秒以内から30秒以内に短縮しエンジンへの悪影響を減少させている。因みに砂地離着陸でのホバリングは通常10秒以内である。

オスプレイは従来の輸送用ヘリコプターCH-46の約4倍である600Kmの行動半径を持ち、最大速力は約2倍の520Km/hr、輸送人員数や搭載可能貨物重量も2倍以上であり、緊急時の輸送や救助には大きな力を発揮するので、離島が多く、自然災害も多発する日本では有効な選択肢の一つである。自衛隊もオスプレイの運用上の利点を勘案し、平成30年までの中期防衛計画で17機のオスプレイ導入を決定している。マスメディアはオスプレイは危険だ、と国民をあおるような報道をするより、データに基づいてオスプレイの機能や実績を冷静に分析しその上で問題があれば提起すべきであろう。

- If you are a bloguru member, please login.

Login

- If you are not a bloguru member, you may request a free account here:

Request Account

kito

kito  shiropoko

shiropoko