写真はWikimedia Commonsより借用

写真はWikimedia Commonsより借用

2014年のノーベル物理学賞は青色発光ダイオードの開発に成功し、21世紀の照明など多くの応用に道を開いたということで、赤崎勇教授、天野浩教授、中村修二教授に授与されることとなり、政府が科学技術創造立国を目指す日本は大いに盛り上がっている。現代の社会ではLED(Light Emitting Diode、発光ダイオード)は商業用・住宅用照明に加え、携帯電話、コンピューターのディスプレイ、テレビ画面などに使用される液晶のバックライトとしても広く使用されており、更には信号機や自動車の灯火などにも普及し始めている。

電磁波の一種である可視光は波長がおよそ380-760ナノメートルの範囲であるが、一般的に熱源から、または蛍光体への電磁波の衝突などによりに発生する。エジソンが発明した白熱電球はタングステンフィラメントを加熱して、その熱源から発生する電磁波のうちの可視光により発光し、また蛍光灯では水銀を封入した電極間での放電で発生する紫外線をガラス管内に塗布した蛍光物質に当てることにより可視光に変換して発光する。LEDの場合は自由電子の不足したP型半導体と余剰の自由電子を持ったN型半導体を接合して電圧を印加すると電子が流れ、電子の持つエネルギーの一部が熱や運動を介在せずに直接可視光に変化することにより発光する。このような発光メカニズムの違いにより、1ワットあたりの発光効率が電力の大部分を熱として失う白熱電球では15ルーメン、また電球型蛍光ランプでは60ルーメン程度であるが、白色LED電球では100ルーメンと高効率となる。また照明器具の寿命については平均的に白熱電球が1,000-2,000時間、蛍光灯が6,000-12,000時間であるのに対しLEDが40,000時間であり、量産化による価格の低減が進めばスウェーデン王立アカデミーが受賞理由として述べたように、21世紀世はLEDが世の中を照らすことになる。

一般の半導体ではシリコンにリンやホウ素など他の元素を加えたものが使用されるが、現在LEDに使用される半導体はガリウムを主体に砒素、燐、アルミニウム、窒素、セレンなどの元素を加えたものである。印加した電圧が低いと電圧を上げても電流が増大せず発光しないが、ある電圧を超えると電流の増え方が急激に増加し、電流量に応じて発光する。LEDは使用される半導体の材料によってさまざまな色の光を発する。

照明に不可欠な白色光は光の三原色である赤、緑、青のLEDを組み合わせることにより得られるが、また蛍光体に短波長の光を照射すると長波長に変換出来る性質を利用して、波長が450-495ナノメートルと短い青色LEDの光を蛍光剤に照射することにより白色光を発光することが出来る。赤色ダイオードや黄緑色ダイオードは1960年代に開発され、1980年頃には赤色ダイオードは電子機器などのモニターランプとして使用されるようになったが、青色ダイオードは1990年代初めの赤崎教授および天野教授による窒化ガリウムに関する基礎技術の開発、および1993年の中村教授をはじめとする日亜化学工業による高輝度青色ダイオードの実用化を待たねばならなかった。青色ダイオードの実用化によりLED照明は広く普及し、一部のメーカーではエネルギー効率の低い白熱電球は特殊用途にのみ生産することを決定している。また蛍光灯も内部に有害物質である水銀を含むため、将来は生産が大幅に削減される方向である。一般的なLED照明では紫外線や赤外線が発生しないため、文化財や美術工芸品などの展示用照明にも適している。

量子力学の理論により、青色ダイオードの発光材料はセレン化亜鉛または窒化ガリウム・窒化インジウム混晶などが適していることがわかっていたが、1980年頃は良質な結晶を作りやすいセレン化亜鉛が有望視され、世界の研究者はセレン化亜鉛半導体の開発に努力していた。しかし赤崎教授は結晶を作ることが難しいもうひとつの青色ダイオードの発光材料の候補であった窒化ガリウム半導体にこだわり、当時大学院生だった天野教授と共に、有機金属ガス原料を送り込むMetal Organic Vapor Phase Epitaxy(MOVPE)法を使ってサファイア基板の上に結晶の原子間隔の異なる窒化ガリウムを直接結晶化させるのではなく、より低温で窒化アルミニウムの結晶になりきらない軟らかい薄層を形成させてその上に窒化ガリウムを結晶化させることにより、1985年に高品質の窒化ガリウム結晶を作ることに成功した(窒化アルミニウム・バッファ層法)。生成した結晶はN型半導体であったが、赤崎教授と天野教授は1987年にマグネシウムをドープした結晶に電子線を照射することによりP型半導体を作ることにも成功した(電子線照射法)。

中村教授は日亜化学工業在職中に大量生産に適した窒化ガリウム半導体の製造を企て、1988年にMOCVD(Metal Organic Chemical Vapor Deposition)装置(有機金属気相成長法を利用した結晶成長装置)に着目し、この装置を所有していたフロリダ大学に客員研究員として赴任しこの装置に関する知見を深めた。帰国後、この装置を改良して水平方向から導入される原料ガスに加え、垂直方向から窒素、水素などの押圧ガスを挿入するツーフローMOCVD装置を開発した。この装置を使って1991年に高品質な窒化ガリウム・インジウム混晶の形成に成功し、また窒化ガリウムにマグネシウムを添加して水素を含まない雰囲気で熱処理することによりP型窒化ガリウムとなることを見出し、高輝度の青色LEDの量産化に成功した。中村教授については日亜化学工業との特許係争や、P型窒化ガリウムの開発は部下の研究員の功績である、などの理由で批判もあるが、中村教授に多額の研究予算を与えて青色LEDの研究を遂行させた日亜化学の経営判断、およびその期待に応えて実績を上げた中村教授の存在、更には青色LEDと最適蛍光体による白色LEDの開発が同社のLED業界での指導的地位を確定したのであり、中村教授なくしては高輝度青色LEDの量産化は実現しなかったであろう。

他のLEDの候補である酸化亜鉛をLEDとして使用するにはP型酸化亜鉛結晶の合成が必要であるが、酸化亜鉛は不純物や格子欠陥から供給される電子が多く、N型になりやすい。2004年、東北大学金属材料研究所の川崎雅司教授らのグループは成長温度調整法と呼ばれる原子レベルでの酸化物結晶制御技術によりP型酸化亜鉛の合成に成功し、これとN型を接合することにより青色LEDを作ることに成功した。酸化亜鉛青色LEDは窒化ガリウムLEDに比較して原料となる亜鉛が豊富に存在しかつ低価格のため、将来は酸化亜鉛により青色LEDの大幅な価格低減が期待される。

日本のテレビニュースを見ていたら、倉本昌弘が日本シニアオープン選手権で優勝したニュースが流れていた。くまごろうがゴルフを始めた頃、倉本は日本を代表するプロゴルファーであり、テレビでの彼のゴルフレッスンをよく見たが、優勝した倉本は随分歳を取ったものだ。かく言うくまごろうも同じだけ歳を取ったので人のことは言えない。

最近文芸春秋で日本PGA会長である倉本が、東京オリンピックのゴルフ会場は既に内定した霞ヶ関カンツリー倶楽部ではなく、江東区の都営若洲ゴルフリンクスを使用すべきだ、と述べている記事を読んだが、オリンピック終了後の競技場利用の観点から倉本会長の主張は説得力がある。霞ヶ関カンツリー倶楽部は歴史ある名門コースではあるが、メンバークラブであり、一般人は簡単にはプレイ出来ないが、都営の若洲は誰でもプレイ出来る。コースまでのアクセスも選手村から至近距離であり、埼玉県川越にある霞ヶ関カンツリー倶楽部で開催する場合には競技場までの高速道路の通行規制が必要である、という点もコンパクトなオリンピックを売りにしてきた東京オリンピックでは若洲に分がある。舛添知事も最近ロンドンを訪問し、オリンピック終了後の競技場利用を重視する姿勢を示しているので、くまごろうは今後のゴルフ会場選定を注視していく。

MLBのワールドシリーズが終了し、Daylight Saving Timeから再び標準時に戻るとゴルフシーズンは終わる。今年のUSGAによるゴルフスコアのポスティングはワシントン州では10月31日で終了し、来年春まではラウンドしたスコアは登録されない。

今年のくまごろうのUSGAハンディキャップインデックス(GHIN)は17.1で始まった。シーズン初めは原因不明の不調で6月1日には18.4となったが、スウィング、アプローチショット、パッティングを色々と考察した結果、8月15日には16.3まで低減した。しかし努力の甲斐もなく目標の15.0を達成することは叶わず、16.8でシーズンを終えることになる。因みにシーズン終了時のGHINは昨年が前述の17.1、一昨年が16.1であった。

これからこの地域では雨が多く、気温も15℃以下でゴルフをやるにはベストには程遠い条件であるが、来シーズンのために出来るだけラウンドを重ね、念願の15.0以下を達成するために努力しよう。

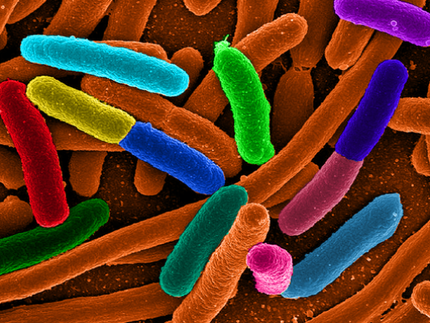

マーサーアイランド市より10月2日から公布されていた病原性大腸菌汚染対策のための水道水を飲食用および食器類の洗浄に使用する場合は沸騰する、更に歯磨きも沸騰した水またはボトル入りの飲料水を使用する、との指示が10月8日に解除された。この間、市は給水主配管のフラッシングを実施し、また毎日18ヶ所で水質検査を行い大腸菌汚染がないことを確認した。市が公表した水質検査のマップによれば、9月26日には島の北部3ヶ所および南部1ヶ所、水道水沸騰指示が出された翌27日には北部1ヶ所で汚染が検出されたが、その後汚染が検出されなかったために9月29日に指示が解除された。しかし10月1日に北部1ヶ所で汚染が確認され、翌2日に再び水道水沸騰指示が発令された。しかし10月2日以降は汚染が一切検出されなかったのでようやく指示が解除されたのだ。

アメリカのような先進国で、その上マーサーアイランドに上水が供給されてからは完全密閉の給水システムでもこのような汚染が発生した原因はまだ特定出来ていない。市の一部地域のみで汚染が検出されているなら、その付近での水道管破損などによる逆流なども考えられるが、汚染は5キロメートル以上離れている島の北部と南部で検出されており、市によればこの原因は永久に解明されない恐れが高いとのことだ。念のため暫くの間、市は通常の約2倍の塩素を加え、殺菌効果を高めると言っている。

しかし水道水が飲めないということは不便なものだ。生野菜の洗浄も出来ず、またいくつもの大きな鍋で水を沸騰させ湯冷ましを作ることは、くまごろう達若くないものにとっては結構な仕事となる。改めて清浄な水道水の有難さを認識させられた。

![花里子似の植木]() 花里子似の植木

花里子似の植木

![わがやの花里子]() わがやの花里子

わがやの花里子

洋子さんの趣味は園芸である。フロントヤードやバックヤードに色々な草花を植え、くまごろうの目を楽しませてくれる。今はエゾギクが花盛りだ。

わがやのドライブウェイの入口近くに植えてから既に20年以上経つツゲの木があり、先日、洋子さんがわがやのおでぶのネコに似せてカットした。写真では背景の木々の緑にまぎれて少し見にくいが、一目ででぶっちょネコとわかる。

![E. Coli Bacteri...]() E. Coli Bacteria (Wikimedia Commonsより借用)

E. Coli Bacteria (Wikimedia Commonsより借用)

アメリカではこのところテキサスでエボラ出血熱の患者が発生したと大騒ぎだが、くまごろうの住むマーサーアイランド市では9月27日、前日の日常的検査の結果市の水道水が病原性大腸菌に汚染されているため、水道水を飲食用および食器類の洗浄に使用する場合は沸騰すること、更に歯磨きも沸騰した水またはボトル入りの飲料水を使用するよう市民に指示すると共に、市内のすべての飲食店、コーヒーショップなどの閉鎖を命じ、水を使用するスーパーマーケットの生鮮野菜売り場や食肉・鮮魚売り場なども閉鎖された。この関係で9月29日は市内の学校もすべて休校となった。

わがやではこれに対応して9.5リットル入りの蛇口付ペットボトルの飲料水をキッチンや洗面所に置いて対応したが、炊事には水を沸騰させるので問題ないが食器洗いには困った。汚染されている水道水で下洗いした後に沸騰水ですすがなければならず、調理器具なども含めると結構大仕事になる。また生野菜のサラダが食べられなくなった。この問題でつくづく水道の有難さを実感させられた。この汚染水問題は9月29日の検査の結果陰性となったことにより解除されたが、10月2日、再び水道水の汚染が確認され、市は前回と同じ指示および命令を発令した。くまごろうたちは不便なだけだが、レストランなどは売上減となりたまったものではなかろう。

マーサーアイランド市は人口約23、000人の小さな市であり、他のシアトル周辺の市と同様に上水はシアトル市の組織のひとつであるSeattle Public Utilitiesから購入しているが、他の市に供給されている水道水は汚染されておらず、マーサーアイランド市の水道水だけから病原性大腸菌が検出されていると言う。ニュースによれば前回は6つの水質検査のうち4つのサンプルが汚染を示したとのことであり、今回も2つのサンプルで汚染が確認されているので検査結果を疑う余地は少ない。市は数年前にメインタンク内部のライニングを更新しており、われわれ市民が毎年受取る水質検査結果もすべて合格だったので安心していたが、場合によるとワシントン湖を横切る16インチと24インチのメインラインやポンプシステムなどに問題があるとか、原因はもっと重大なことかもしれない。その場合は解決にかなりの時間がかかることになるので、われわれ市民への影響は甚大である。

![ホームコースの11番ホール/パ...]() ホームコースの11番ホール/パー4

ホームコースの11番ホール/パー4

9月になるとシアトルの多くのゴルフ場では冬の雨に備えるためにフェアウェイやグリーンに砂を撒く。そのため折角のゴルフシーズンなのにグリーンは遅く、フェアウェイのコンディションは悪くなっていつものようなゴルフが出来ない。

そのせいかどうかはわからないが、最近くまごろうのゴルフの調子は良くない。8月は90前後でラウンドしていたのに、9月になってからは90代の後半が多い。先週のラウンドでもパーのがしのボギーが2ホール続いた後の3番ホールで、第2打が20センチほど足りなくてグリーン手前のバンカーのほぼ垂直な部分に突き刺さり、バンカー脱出に3打も叩いてパー4のホールで8打となってしまった。このような不運が少なくなく、前半か後半のどちらかのハーフで50となってしまう。これではUSGAのハンディキャップを15.0以下とする今年の目標は達成出来ない。

ゴルフクラブのメーカーが使用しているスウィングマシンという機械でゴルフボールを打てば、スウィングプレーンを常に一定に保つことが出来、またクラブのフェースが目標に正しく向った状態で打つことが出来る。しかし生身の人間がスウィングする場合、フェースをきちんと合わせることが容易ではなく、もしもフェースの角度が5度狂えば200ヤード先では17ヤードも目標からずれることになる。加えてスウィングがアウトサイドインとなればボールに時計回りの回転を与え、ボールは右にカーブしてスライスとなる。1日に数百、数千ものボールを打って練習するプロならいざ知らず、くまごろうのような素人がボールを打つ場合は1打ごとにどこにボールが行くかは打ってみなければわからない。

最近のくまごろうのゴルフを詳細に検討してみると、ドライバーショットがフェアウェイにあるにもかかわらず、2打目がまっすぐ飛んでも狙ったラインからずれたり、スライスすることによりグリーンを外すことが少なくない。正確な2打目を打つよう、もう少し集中する必要がある。またグリーン手前が砂っぽいために、アプローチショットを失敗することもある。これらの点に注意して、残りが少なくなったゴルフシーズンを楽しみ、目標達成に努力しよう。

![2014年4月の皇居一周ランG...]() 2014年4月の皇居一周ランGPSデータ

2014年4月の皇居一周ランGPSデータ

![2014年8月のMercer ...]() 2014年8月のMercer IslandランGPSデータ

2014年8月のMercer IslandランGPSデータ

現在の世の中ではGPS (Global Positioning System)が軍事用や船舶用に限らずカーナビゲーションや携帯電話などにも広く使用されており、随分と便利な世の中になったものだ。かく言うくまごろうも昨年末からランニングにGPS機能付のストップウォッチを使用しているため、走路、タイム、ペース、標高差などの情報がたやすく入手出来る。添付の図表は今年4月に皇居の周りを走った時と、8月にマーサーアイランドのコースを走った時の記録である。GPSは衛星を利用しているため、東京でもアメリカでもGPS機器を空に向けるだけで使用出来る。

GPSは3台のGPS衛星からの信号を受取ることにより地球上の1点を特定するが、その原理は衛星とGPS機器との距離を観測することである。即ちGPS衛星は現在位置と現在時間の情報を常に発信しているが、第1の衛星からGPS機器まで電波が到達する所要時間に光の速度をかけることにより衛星と機器との距離を計算すると、機器はその衛星を頂点とし距離を母線とする円錐の底面の円周上に存在することになる。同様に第2のGPS衛星からの距離の測定により第2の円錐の底面の円周が特定され、二つの円錐の底面による円周は2点で交わる。更に第3のGPS衛星からの距離の測定により第3の円錐の底面の円周が特定され、この円周は前述の二つの円周とは1点で交わる。この点がGPS機器の現在位置である。

地上から20,200キロメートルの高度の円軌道を1周約12時間で飛行する24機のGPS衛星は精密機器であり、その現在位置情報や現在時刻はきわめて正確である。衛星に搭載されている時計はセシウムなどの振動周波数に基づく原子時計であり、30,000年に1秒程度しか狂わない正確さである。距離の計算には光速である299,792,458メートルが使用されるので、1マイクロ(0.000001)秒の誤差でも距離は299メートルもずれてしまうので、1ナノ(0.000000001)秒の精度が必要なのだ。

GPS衛星に搭載されている時計は正確だが、その情報を受取るGPS機器の時計は通常、クオーツ時計程度の精度のためあまり正確ではない。そのため4つのGPS衛星から時刻に関する情報を受取り、GPS機器の時計を補正することによって正確な位置の測定が可能になる。その際、相対論効果を考慮に入れて時計を補正しないと地上との間に時差を生じてしまう。特殊相対性理論によれば、人工衛星は高速で動いているので地上から見ると時間がゆっくり進む。すなわち地球から見ると、人工衛星の時計は1日あたり7マイクロ秒づつ遅れる。他方一般相対性理論によれば重力が強いほど時間はゆっくり進む。重力の強い地球からは重力の弱い人工衛星の時計は進んで見えることになる。その進みは1日あたり46マイクロ秒である。両者の差である39マイクロ秒の誤差に光速をかけると距離の誤差は12キロメートルになり、これではGPSとしては使い物にならない。GPSは特殊相対論と一般相対論を使ってこの誤差を補正することにより実用に耐える精度を確保している。

自動車に使用されるカーナビゲーションシステムではトンネルなどに入った際、GPS衛星からの電波が受信出来なくなるため、ジャイロ、加速度センサー、車速情報などにより位置を特定出来る機能付モデルが一般的である。また携帯電話などの場合は衛星からの電波が受信出来ない屋内や地下などでは基地局の位置情報を利用して位置を特定するが、その精度は通常100メートルを超え、あまり正確ではない。

GPSの技術は地殻の変動を観測するシステムにも使用されている。国土交通省は日本全国の1,240ヶ所に約20キロメートル間隔でGPS観測点を設置することにより、地殻がどのように変動したかを観測している。このシステムを利用して東日本大震災の際に日本列島が東南東方向に約5.3メートル、垂直方向に1.2メートル移動したことが観測された。又噴火に備え、富士山にはGPS機器が多く設置されており、山体の膨張などを観測している。

GPSは未来の農業機械にも利用されようとしている。従来のGPS衛星からの電波を利用した農業機械は既に一部使用されているが、日本が打上げた測位衛星『みちびき』の電波を使用することにより、通常のGPS衛星では建物や防風林などにさえぎられて測位信号を受信出来ない時間をなくすことが出来、また誤差が数センチメートルの正確な位置情報が得られるので、無人化した先進農業機械による耕作を行うことが可能になる。

シアトル時間の8月14日午前9時13分に娘が女児を出産した。体重3,675グラム、身長48センチメートル、小柄な娘が大きな子を産んだものだ。しかし顔も頭も小さく、皆が大きいと言うが、くまごろうにはとても小さく見える。手足はしっかりとブランケットに包まれているので見えないが、とても小さいのだろう。昨日病院を訪ねた時は熟睡していたが、今朝訪ねた時は目覚めていた。でも泣きもせず、眠そうな表情でとてもおとなしい。

くまごろうには高校1年生の孫息子と小学6年生の孫娘がいるが、久しぶりの身内の赤ん坊でどのように接するべきか少し戸惑っている。当分ははいはい程度で心配はないが、歩き出すと転ばないか怪我をしないかと心配ではらはらさせられることだろう。暫くはわれわれ夫婦は小さな孫娘にふりまわされることだろう。

![ゴルフ]()

ゴルフにはドライバーやフェアウェイウッドのような150ヤード以上の飛距離が必要なロングショット、150ヤードから50ヤード位までの正確さを求められるショット、50ヤードより短く如何にピンのそばに寄せるかが重要なアプローチショット、グリーン周りのバンカーショット、それにパッティングのすべてが揃わないとスコアがまとまらない。

くまごろうのようなボギーゴルファーにとっては、ドライバーの調子の良い日に限ってアプローチショットにミスが多いとか、パットが今ひとつ決まらないなどの理由でスコアが90を超えてしまうことが一般的だが、逆に何もかもがうまく行って、自分でも驚くような80台前半でホールアウトするような幸運な日もごくまれにある。

くまごろうの今年のゴルフの目標は例年と同じUSGAのハンディキャップが15.0以下となることであるが、今年のシーズンは17.1から始まった。春先は雨が多いためフェアウェイが湿っていてミスを犯しやすく、またアプローチショットも何となく勘が鈍っている感じでいまいちの上、グリーンもシーズン真っ盛りに比較して遅くラインが読みづらいのでスコアはまとまりにくい。この間にはあろうことか100叩きの日も何回かあり、そのため4月15日のハンディキャップは17.8、5月15日に至っては18.2と目標からどんどん遠ざかってゆく。

しかし5月に入って天候が安定し、フェアウェイも適当な固さになってくるとドライバーの飛距離が増し、ミドルアイアンショットが狙い通りになる確率が良くなり、グリーンではラインを読んだようにボールが転がる頻度が増してスコアがまとまってくる。ハンディキャップは過去20回のラウンドの結果によるため、6月15日には17.2と少しだけ下がったが、更に7月15日には16.4まで良くなった。この2ヶ月間に80台のラウンドが3回、93以下が4回あったことが貢献している。この調子でシーズンを過ごせば15.0達成も夢ではない。

ゴルフとは統計的なゲームである。くまごろうのホームコースハンディキャップは現在19だが、これは1ラウンドに19回ミスを犯す確率がある、ということである。確かに土曜定例ゴルフの仲間とラウンドすると、ハンディキャップ10のメンバーは例え1番、2番ホールで連続してダブルボギーを叩いても、80から85位でフィニッシュしている。だから彼にはたくさんハンディを貰っても、ナッソーでは取ったり取られたりでうまくバランスしている。

![Mitsubishi A6M3-22 Reisen]() Mitsubishi A6M3-22 Reisen

Mitsubishi A6M3-22 Reisen

![Grumman F6F-5 Hellcat]() Grumman F6F-5 Hellcat

Grumman F6F-5 Hellcat

飛行機、自動車、鉄道、船などに関心があるくまごろうへの父の日のプレゼントということで、息子が今日、シアトルの北にあるFlying Heritage Collectionに案内してくれた。この航空博物館はSeattle SeahawksのオーナーでもあるPaul Allenが第二次大戦に使われた飛行機の蒐集と保全を始めたのがきっかけであり、現在は19機の戦闘機や爆撃機などが集められている。それらの蒐集品の中の何機かは修復されており飛行可能である。

展示場にはくまごろうより年上の日本人におなじみのアメリカのCurtis P-40 Tomahawk(シャークのような塗装で有名)やGrumman F6F-5 Hellcat、North American B-25、イギリスのSpitfire、ドイツのMesserschmitt BF-109、ソヴィエトのIlyushinなどと共に日本の三菱ゼロ式戦闘機や中島の隼が展示されていた。これらのいくつかは墜落していたものを回収して修復しており、歴史的な軍用機を保全しようという、よほどの覚悟と資金がないと実現出来ることではない。Paul Allenに敬服する。

今日は展示に加え、Grumman Hellcat、Curtis Tomahawkおよびゼロ戦のデモ飛行が行われた。展示場に隣接したPaine Field飛行場から3機が編隊を組んで離陸し、われわれ見物人の上でローリングなどを行って楽しませてくれた。ゼロ戦は大戦初期はその運動性能によりアメリカに対し有利な戦いを続けていたが、ゼロ戦対策として開発された主翼面積とエンジンの大きい高性能なGrumman Hellcatの投入によって劣勢になっていった。約70年前に敵味方で戦っていた両機が仲良く飛行するのを見るにつけ、平和の有難さを満喫する。生まれて始めて聞いたゼロ戦の複列14気筒OHVエンジン音はタキシング中は調子の悪いオート三輪か小さな汽船のような音だが、離陸すると軽快な排気音となり映画などで聞いていたゼロ戦の音であった。それに対しGrumman Hellcatの排気音はより低音だが重そうな音だった。

なおCollectionの説明によれば、今日共にデモフライとしたCurtis P-40 Tomahawkはそのユニークなシャークのデザインで有名だが、アメリカ軍としての戦績はあまりなく、もっぱらイギリス軍に納入されていたとのことである。これらは更にソヴィエト軍が入手しドイツに対抗したそうだ。

- If you are a bloguru member, please login.

Login

- If you are not a bloguru member, you may request a free account here:

Request Account

kito

kito  shiropoko

shiropoko