May

24,

2024

《 雅羅・/・襍録〝居候植物〟❖ ’24-145 ❖ 》

学名:Trachelospermum asiaticum (Siebold et Zucc.) Nakai

別名: マサキノカズラ(柾葛)

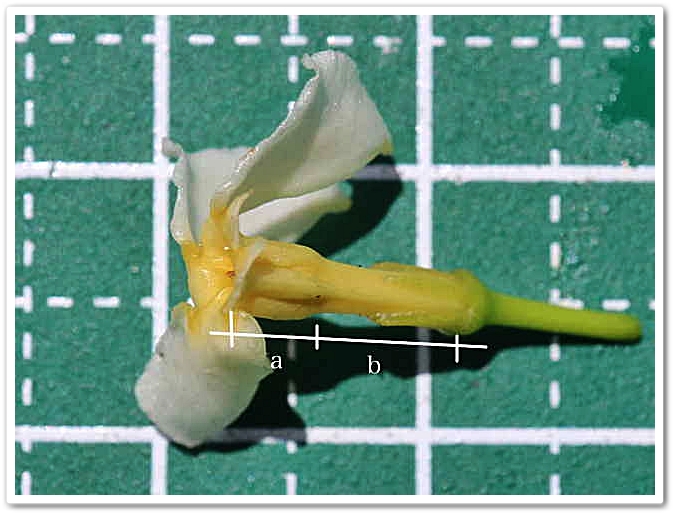

切り取って拡大するとはっきりとわかる。

切り取って拡大するとはっきりとわかる。花筒狭部(かとうきょうぶ、花筒のうち細くなっている部分b部分)が、

(萼片や花筒広部(かとうこうぶ・a部分)の長さよりも)長く露出している。

栽培種のテイカカズラ(園芸種)は、

花筒狭部が長くなく、花筒狭部分bgあ殆ど萼片で覆われる。

《 〝共生してる植物!?!・定家葛〟泉の森5/24 5月木花VIII 》

テイカカズラ(定家葛);在来種、泉の森民家園脇。

常緑だが秋には紅葉する、が落葉はしない。

別名のマサキノカズラ(柾葛)は葉が ツルマサキ に似るからか。

蔓性木で長さ10m位まで伸び、太い径では7~8cmにもなる。

茎の途中から気根を出し木や岩壁を這って登る。

幼木で未だ地面を這う頃の蔓葉は、小形で波状の浅鋸歯がある。

葉脈上の色は薄く淡緑色の脈状斑紋が見られる。葉柄は長さ2~10㎜。

葉身は、長さ2~10㎝、幅1~5㎝。葉裏は黄緑色、緑色の葉脈が見える。

5月下旬、頂生又は腋生に集散花序を出す。

花は最初は白色、徐々に淡黄色に。芳香もある。

花冠は高杯(たかつき)形。筒部は長さ6~10㎜。

先は5裂し、直径2~3㎝。風車のような形で基部が橙黄色。

咢片は花冠筒部に圧着し長さ1.5~3㎜、外側は微軟毛か無毛。

先は鈍形~類鋭形。基部の腺は10個。

* * *

遠目に見ると木肌自体に花が付いているように見える。

画像のテイカカズラは、5m以上も上に向かって伸びていた。

*

余談だが、テイカカズラという名前の由来がすごい。

謡曲(能)の「定家、古くは定家葛」に由来する由。

平安時代の公卿で歌人の藤原定家に纏わる物語。

後白河天皇の娘で歌人の式子(しょくし)内親王との話だ。

二人の死後、藤原定家がテイカカズラに姿を変えて、

式子内親王の墓にまとわりついてしまった(仔細は略)。

花名(蔦木)の名付け方も何ともすごい。

このテイカカズラを初めて見たのは鎌倉天園ハイキングコース。

今泉周辺の大住宅地ができる前、古い話であるのだが、、、。

ハイキングの終点が建長寺であった。

今の建長寺総門と方丈は式子(しょくし)内親王とつながっている。

式子内親王の墓等は、京都・千本今出川(せんぼんいまでがわ)

般舟院陵(はんしゅういんのみささぎ)にある。

かつてこの地に般舟院(般舟三昧院、廃寺)があった。

鎌倉・建長寺の総門と方丈は、関東大震災で崩壊。

建長寺の方丈は、「龍王殿」と呼ばれ過去に罹災と復興を繰り返している。

1923年(大正12年)の関東大震災により倒潰してしまった。

現在の建物は、総門と同じく1940年(昭和15年)に復興している。

京都の般舟三昧院から移築された(1732年(享保17年)建立物)。

テイカカズラ、式子内親王、建長寺、このつながりを両親から聞いた。

天園展望台から見える段葛から由比ヶ浜海岸への一直線鎌倉時代の原風景。

旧鎌倉の奥座敷(天園)、其の壁(傾斜地)には百八やぐらが横に広がる。

墳墓だが、鎌倉の街を見守っているようだ。

「令和陸年(皇紀2684年)5月24日、記」

×

- If you are a bloguru member, please login.

Login - If you are not a bloguru member, you may request a free account here:

Request Account

dote

dote